牛乳にまつわるちょっと面白い雑学をいくつかご紹介しますね。

1.日本の牛乳瓶は「三角」から「四角」へ変遷

昔は紙パックが普及するまで、三角形のガラス瓶が主流でした。持ちやすさや洗浄効率の面から四角柱(牛乳ビン)になり、その後リサイクルしやすい紙パックが広まっています。

2.牛乳は夕方に絞る方がほんのり甘い

乳糖量は日内リズムでわずかに変動し、夕方の搾乳のほうが乳糖濃度が高くなる傾向があるため、甘味を感じやすいと言われます。

3.「ホットミルク」は実はタンパク質を吸収しやすい

およそ40〜50℃に温めるとホエイプロテインが変性し、消化酵素が作用しやすくなるため、冷たいままよりも吸収が速くなるとされています。

4.牛乳を注ぐ際は「先に器を揺らす」と泡が立ちにくい

コップを軽く傾けて表面張力を逃がしながら注ぐと、ミルクフォーム(泡)ができにくく、口当たりが滑らかになります。バリスタがラテを注ぐ要領ですね。

5.成分無調整牛乳と低温殺菌牛乳は別物

成分無調整は脂肪分などを調整していないという意味で、加熱温度は高温短時間(HTST: 約72℃15秒)が一般的です。一方、低温殺菌牛乳は63〜68℃で30分かけるため、風味がまろやかに残りやすいです。

6.日本の牛乳消費ピークは1970年代後半

学校給食で全国的に牛乳が導入されたことや高度成長期の栄養志向から、1人当たり消費量はその時期がピークでした。現在は健康志向の多様化や飲料の選択肢増加で緩やかに減少しています。

7.牛乳パックの内側はプラスチックコーティング

紙だけだと水分が染み出すので、ポリエチレンでコーティングされています。リサイクル時にはこの層を分離する工程があるため、洗って開いて乾かす「洗・開・乾(せんかいかん)」運動が推奨されています。

8.牛乳の「白さ」はミセル構造が光を散乱させるため

カゼインタンパク質と脂肪粒子がコロイド状(ミセル)になり、可視光を多方向に散乱させることで白く見えます。脂肪分が少ないスキムミルクがやや透けて見えるのは散乱が弱まるためです。

9.牛乳風呂の由来はクレオパトラ?

エジプト女王クレオパトラが美肌のために「ロバの乳風呂」に入ったという逸話が語源とされています。ロバ乳は脂肪球が小さく肌に浸透しやすいとされ、現代でも美容成分として注目されています。

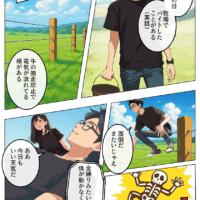

このマンガはAIで描いています。

AIでマンガを描いて見たいと思う方はこちらをクリック 👇

https://coconala.com/services/3352538

![]()

コメントフォーム